作者:徐佳 李琦

单位:中国中医科学院西苑医院检验科

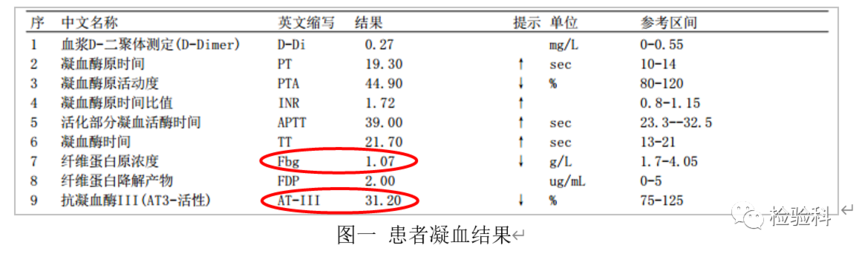

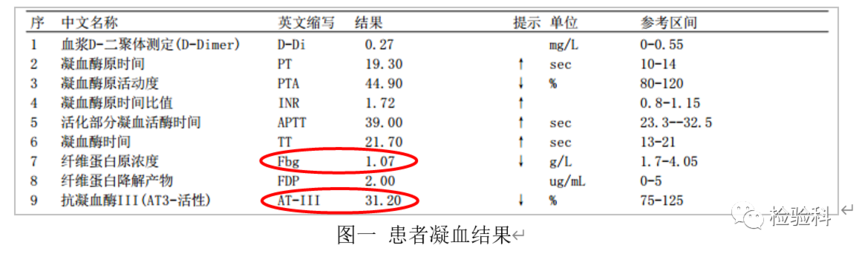

某患者,女,71岁,诊断为冠状动脉粥样硬化性心脏病,该患者于2021年4月9日上午10:51进行凝血全项检测,结果显示该患者PT、APTT稍有延长,Fbg降低,其中抗凝血酶Ⅲ(AT-Ⅲ)显著降低,其他检测项目未见异常(如图一)。

患者两天前的凝血结果完全正常,如果该结果反映的是患者的真实状态,该患者体内AT-Ⅲ活性降低,临床上若使用肝素,也几乎达不到抗凝效果。于是我们再次检查了患者样本及仪器状态、检测过程等可能影响检测结果的因素,确认均无异常。

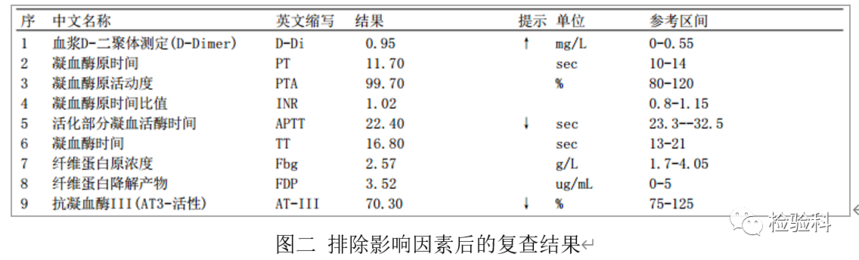

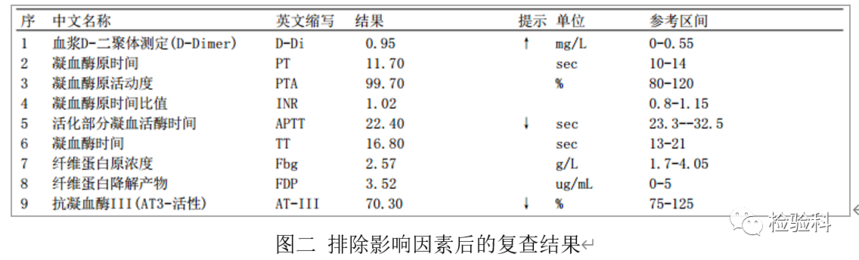

患者本身处于血栓前或血栓状态导致了AT-Ⅲ显著降低吗?还是临床上使用了肝素进行治疗,导致AT-Ⅲ消耗过多?综合其他检测结果分析,并不能完全证实我们的猜想,为了解除疑惑,我们联系大夫咨询相关情况,大夫叙述了患者的临床治疗情况,相关信息帮助我们排除了以上各种猜想,并告知我们患者并无明显异常。我们又联系护士向其确认标本采集过程是否顺利,在交谈中我们得知,是在患者输液一侧进行的标本采集:同侧抽血!!!我们建议护士重新抽血进行检测,我们发现PT、APTT等恢复正常,AT-Ⅲ活性相对升高。

常规凝血四项仅能用于出血性疾病的筛查,而对于高凝状态的患者而言,凝血四项往往是正常的,如果结合AT-Ⅲ检测,一旦四项正常,而AT-III降低,这样的患者发生血栓的风险就会加大,尤其是加上手术创伤等其它刺激因素,风险进一步加大,最终可导致血栓发生,需要临床医生及早发现并预防处理,因此,作为检验医师,及时为临床医生提供一份准确无误的检验报告就显得格外重要。正如本案例,通过AT-Ⅲ的检验结果及时发现问题,从而积极有效地与临床沟通,最终找到原因:同侧抽血致使患者样本被稀释,导致AT-Ⅲ活性显著降低,PT、APTT延长,有效避免了临床对患者产生错误的判断和诊疗。需要注意的是,PT、APTT、TT等指标变化不如AT-Ⅲ变化显著,原因是PT、APTT、TT等指标是体内凝血因子水平正常与否的综合体现,而凝血因子活性在30%左右便能够使APTT结果正常。因此,检测结果中AT-Ⅲ活性受同侧抽血的稀释作用影响更加明显。

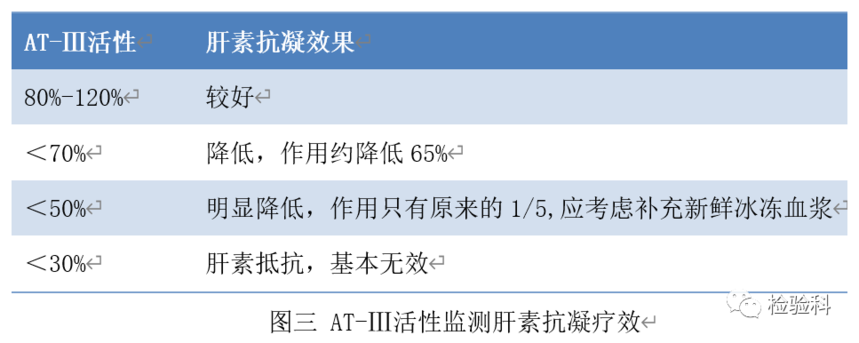

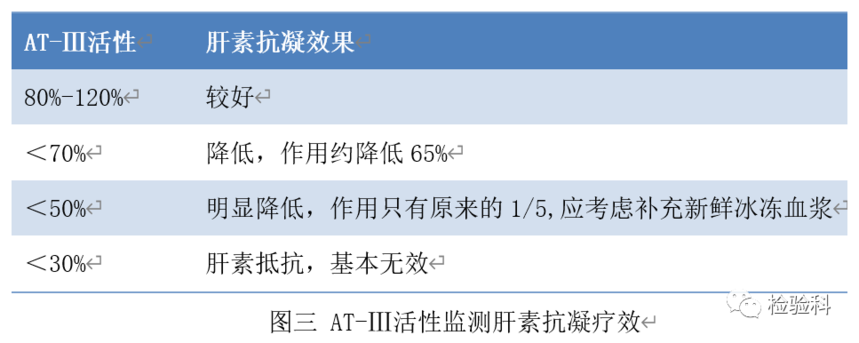

(1)AT-Ⅲ:由肝细胞和血管内皮细胞分泌的一种相对分子质量约58.2kD的糖蛋白,是一种丝氨酸蛋白酶的抑制物,属于α2球蛋白,其生理半衰期为17.5~26.5小时,它是血浆中重要的生理性抗凝因子,其作用约占抗凝系统总活性的70%~80%,可以中和凝血途径中的丝氨酸蛋白酶,如凝血酶、凝血因子Ⅸa、Ⅹa、Ⅺa、Ⅻa等。(2)AT-Ⅲ的抗凝机制:肝素可诱导抗凝血酶发生构象改变,使其更易与凝血酶结合,与肝素的结合使AT的抗凝作用增加数千倍。肝素与AT结合后,使AT与凝血酶迅速且稳定结合。肝素-AT-凝血酶复合物形成后,肝素从复合物上解离,再次与另一分子AT结合而被反复利用。AT-凝血酶复合物在网状内皮系统清除。抑制凝血酶活性的作用大小与肝素分子长度有关。(3)AT-Ⅲ监测肝素的治疗:AT-Ⅲ是肝素抗凝血过程的必需物质,当AT活性降低时,肝素的抗凝活性明显降低或失去活性,所以在肝素的治疗监测中,必须了解AT-Ⅲ活性的水平(图三)。

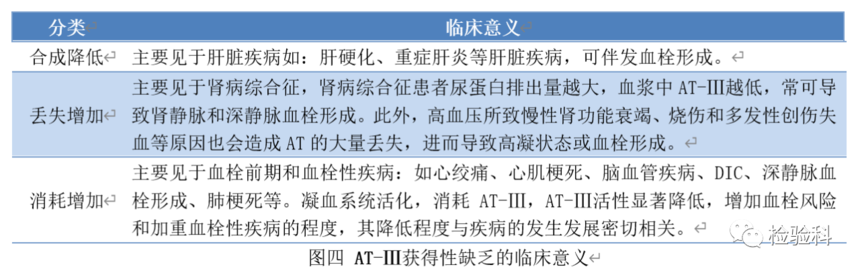

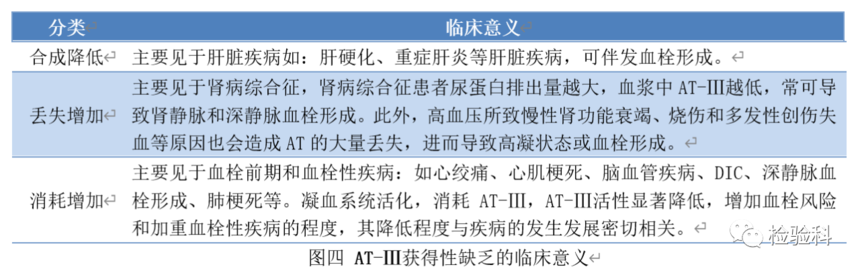

(1)遗传性AT-Ⅲ缺乏:是一种常染色体显性遗传性疾病,主要表现为AT活性下降到50%以下,对肝素的亲和力可降低,对丝氨酸蛋白酶的灭活能力减弱,表现为患者在术后、创伤或产后发生血栓。

(1)易栓症的诊断:易栓症是机体存在抗凝蛋白、凝血因子、纤溶蛋白等遗传性或获得性缺陷而具有血栓形成倾向的一类疾病,AT-Ⅲ检测可有助于易栓症的诊断。(2)肝素抗凝治疗前后AT-Ⅲ水平评估:当应用肝素治疗时,体内AT活性降低,单纯应用肝素治疗,其疗效受到明显影响。(3)血栓及血栓前状态风险性及预后评估:AT-Ⅲ活性降低,提示病情严重性增加,预后较差,可以作为血栓性疾病的早期诊断和预防的依据。(4)DIC的病程监测、肝肾疾病疗效判断:AT-Ⅲ是诊断DIC的一项敏感指标,且可作为动态观察DIC演变过程的一项敏感指标;AT-Ⅲ亦可以反映肝功能受损的程度,可作为判断肝脏病变严重程度的监测指标。肾病综合征患者血浆AT水平降低,与其病理类型具有相关性。

本文转载自检验医学网