|

|

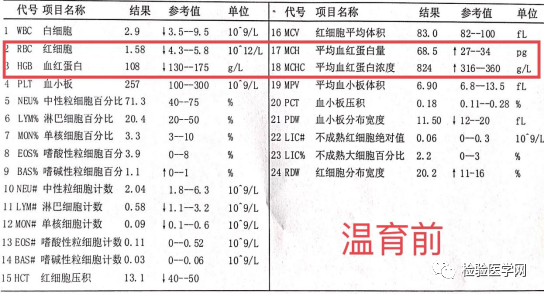

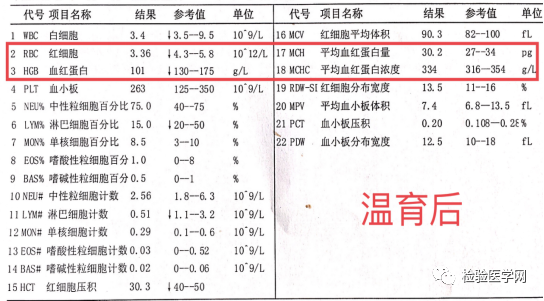

作者:张洁 单位:湖北江汉油田总医院 患者:男,65岁,肺Ca,入住肿瘤科治疗。 【血常规检查】 RBC:1.58×1012/L,HGB:108g/L,MCH:68.5pg(参考值27-34pg),MCHC:824g/L(参考值316-360 g/L),RBC,HB明显不成比例,同时MCH和MCHC极度增高。 根据国际血液学复检专家组推荐的41条复检规则: 13、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC): (1)复检条件:≥参考范围上限20g/L; (2)复检要求:检查标本是否有脂血、溶血、RBC凝集及球形红细胞。

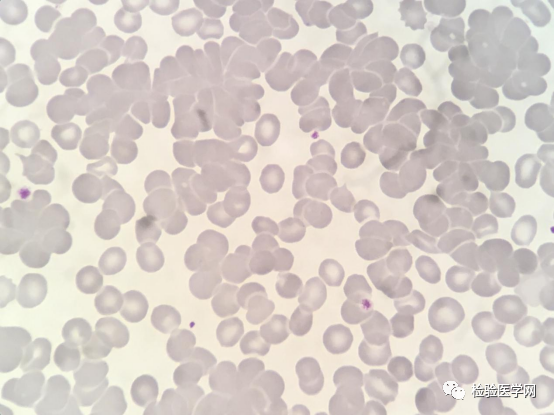

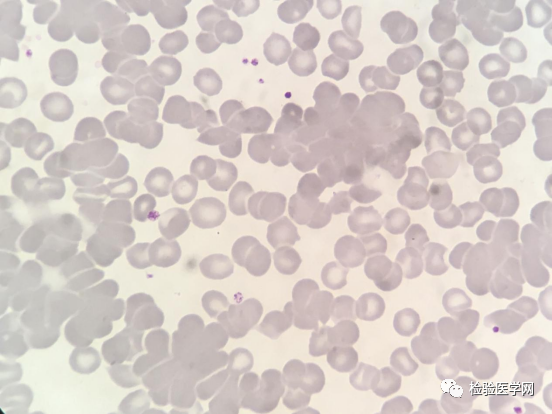

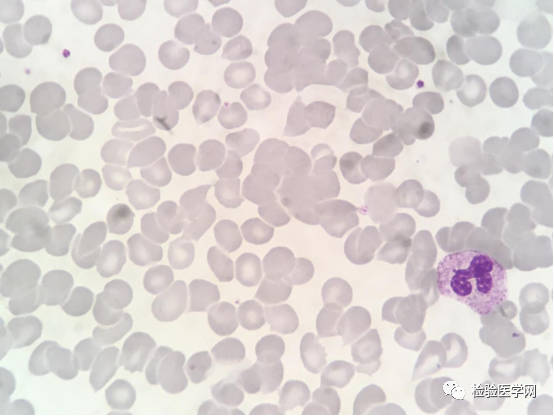

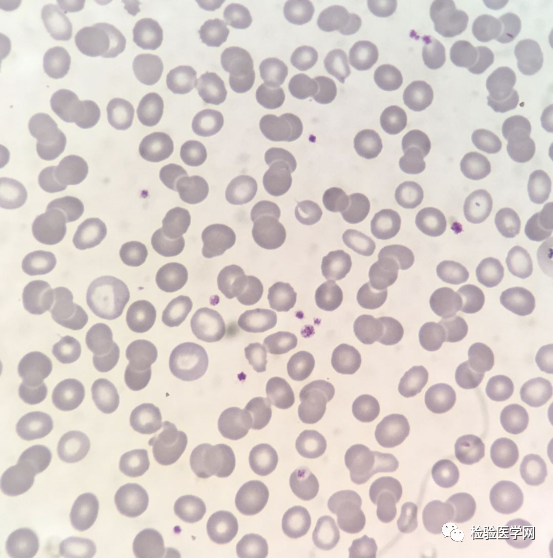

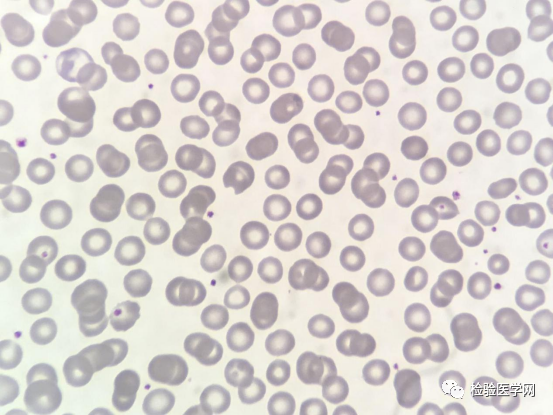

取出标本观察,发现试管璧上出现沙粒样颗粒,同时将患者血液涂片镜检,可以见到许多红细胞聚集黏附在一起。

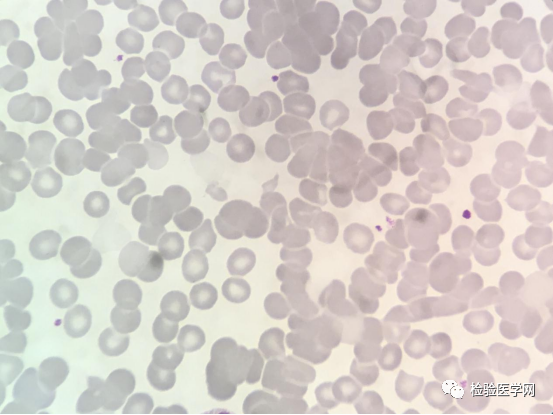

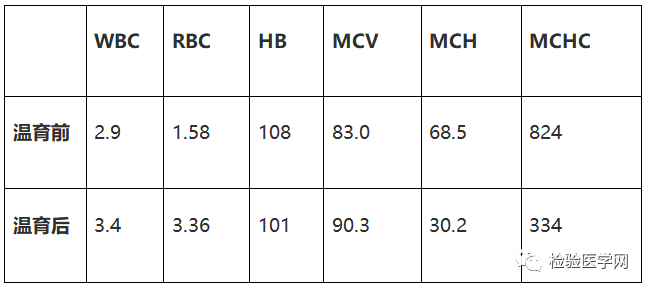

因温度不高,高度怀疑患者出现了冷凝集现象,立刻把试管温育一段时间后上机检测,RBC明显升高,MCH和MCHC恢复正常,镜下红细胞也均匀散在分布。

同时该患者的白细胞计数在水浴后也有所上升,推测可能是红细胞的聚集也导致了白细胞轻度偶发抱团,导致计数偏低。至此该标本的检测结果可以放心地发放。 造成这位患者红细胞凝集的原因到底是什么呢? 翻阅文献发现冷凝集素综合征在不同疾病患者中的分布不同,血液病或伴重度贫血患者占17.6%(19/108),肿瘤患者占13%(31/230),其他疾病患者占6% (10/160)。本例患者肺Ca,入住肿瘤科,猜测由于自身体内的冷凝集素滴度过高从而导致了冷凝集现象。 冷凝集现象一般源于体内冷凝集素过高而导致血液在体外、低温条件下产生的红细胞自凝现象。 冷凝集素:是一种大分子IgM 型自身抗体,能在低于37℃条件下凝集细菌、红细胞等颗粒抗原。其引起的凝集反应温度一般<30 ℃,其最高滴度在4 ℃时出现。当温度上升到37 ℃时凝集现象消失。

1. 支原体感染:支原体肺炎病人感染后第二周冷凝素1:40~1:80或更高,第四周达高峰 。 2.一些自身免疫性溶血性贫血患者可能激发支原体肺炎,冷凝集素滴度增高,可达数万。 3.传染性单核细胞增多症、重症贫血、骨髓瘤、腮腺炎、螺旋体病、恙虫病、肝硬化等疾病也可有阳性反应。

红细胞凝集时,虽有多个红细胞同时通过血液分析仪计数小孔,但仅被当作1次计数,因此,导致RBC、HCT假性减低,而MCH、MCHC假性增高。

1、37℃水温浴半小时,快速上机检测。 2、温盐水或EPK稀释标本,采用稀释模式检测,尽量减少自身凝集对检测结果的干扰。 3、生理盐水置换血浆法。

我们检验科在日常检验工作中,要熟练掌握检验结果各种参数之间的逻辑性,及时发现解决问题,发出准确的报告,才能给临床带来参考价值。 【参考文献】 [1]杨世明,张勇萍,潘晓莉.冷凝集素综合征的血清学特性及检测方法探讨[J].细胞与分子免疫学杂志.2006 [2]丁磊,王青,王剑飚.为什么冷凝集会影响仪器检测红细胞计数等参数[M].临床检验一万个为什么基础检验分册 [3]许文荣,王建中.临床血液学检验[M].第5版,北京:人民卫生出版社. 本文转载自检验医学网 |