|

本文转载自 检验医学网

患者女,73岁,于31日无明显诱因开始出现双侧下肢乏力,发抖,当时无法站立及行走,无头晕头痛,无恶心呕吐,无跌倒发作,送至我院急诊就诊。给予静脉补液治疗,约1小时后,乏力症状缓解。检验分析:入院后该患者做了凝血五项、糖化血红蛋白等项目。在凝血五项中,凝血酶原时间(PT):9.1秒↓,凝血活酶时间(APTT):15.3秒↓,PT和APTT都降低了,说明该患者血液处于高凝状态。此时怀疑患者出现无明显诱因的双侧乏力、发抖,是因为血液高凝出现了短暂性脑缺血、中风等症状。

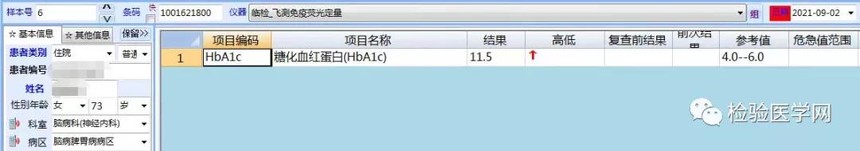

在糖化血红蛋白项目中,糖化血红蛋白达到11.5,可推断出该患者可能已患有糖尿病。

既往史:患者有高血压病史多年,最高血压172/106mmHg,平时服用氨氯地平+酒石酸美托洛尔释缓片控制血压。2型糖尿病伴并发症多年,平时服用格列美脲+阿卡波糖+盐酸二甲双胍片+达格列净控制血糖。并患有痛风性关节炎多年、右肾肾结石、右肾肾积水、左肾肾囊肿多年。曾做过甲状腺次全切手术、阑尾切除手术、子宫肌瘤切除手术。患者本身患有多年高血压和糖尿病等较高风险的疾病。高血压和糖尿病是心脑血管疾病的危险因素,长期的高血压和糖尿病容易导致动脉硬化。若冠状动脉硬化,则会导致冠状动脉血管狭窄,引起心肌缺血、心力衰竭等等。若脑血管发生动脉硬化,会引起脑血管狭窄,形成脑血栓、脑梗死等等。血液高凝状态可以称为血栓形成前状态,是由于血中促聚集和促凝因子均增加,血管、血液、血流成分的病理性改变所引起的机体凝血系统失调,易导致血栓的形成。是指血浆凝固所需的时间,它是外源性凝血系统的筛查试验,也是临床抗凝治疗的重要检测指标。PT超过正常值3秒以上即表示延长,主要见于:弥散性血管内凝血;先天性凝血因子Ⅱ、Ⅴ、Ⅶ、Ⅹ缺乏症;阻塞性黄疸;使用抗凝药物等。缩短主要见于血液高凝状态,例如:心肌梗死、脑栓塞、深静脉血栓、中风、妊娠高血压等。主要反映纤维蛋白原转化为纤维蛋白的时间。超过正常值3秒表示延长,主要见于DIC纤溶亢进期;纤维蛋白原减少或缺乏、异常纤维蛋白原血症血液中纤维蛋白原降解产物增高。血液中有肝素或类肝素物质存在,凝血酶时间也会延长,如系统性红斑狼疮和肝脏疾病。主要反应内源性凝血系统状况,常用来检测肝素用量。延长主要见于血浆因子Ⅷ、和因子Ⅸ水平减低,例如血友病及因子Ⅸ缺乏症。缩短主要见于高凝状态,例如促凝物质进入血液及凝血因子的活性增高等等。主要反映纤维蛋白原的含量。增高见于急性心肌梗死,减低见于DIC消耗性低凝溶解期、原发性纤溶症、重症肝炎等等。主要反应体内纤维蛋白溶解功能,D-二聚体的延长主要见于继发性纤维蛋白溶解功能亢进,如高凝状态、肾脏疾病、器官移植排斥反应、溶栓治疗等。

|

|